Technology

技術分享

IoT技術於工程管理之應用

— 工程事業群 中鼎 創研中心 助理總工程師 張泰源

資訊科技的導入,是CTCI中鼎集團發展iEPC智能化統包工程的關鍵,而物聯網(Internet of Things,以下簡稱IoT)環境的建構則是第一步。IoT的建構,係將各種內建感測器的「物體」,藉由無線或有線的方式串連起來,並透過網路來監控、處理並分析資訊,以打造安全舒適的職場生活環境。本文除說明IoT各項關鍵技術的原理與特性,也將分享CTCI創研中心如何透過IoT技術,逐步實現工地的智慧化管理。

物聯網組成架構

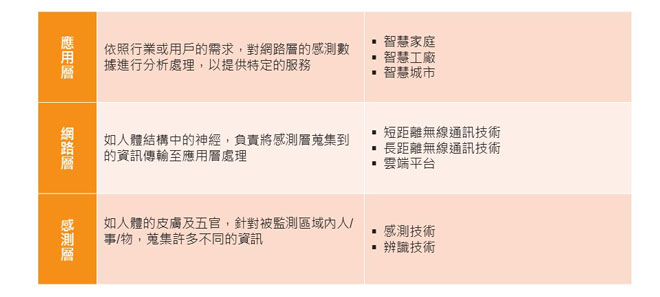

物聯網架構(如下圖)可分為三個階層,由下而上為感測層、網路層與應用層。感測層包含末端被感測的物體、感測器、感測區域網路及閘道器這4項組成要素;網路層大多是TCP/IP網路或行動通訊網路;第三層應用層則是企業因應不同的業務需求建置的應用系統。

物聯網架構

上述各層功能各異,感測層的主要任務是獲得物體資訊,並通過網路層中適合的無線通訊網路技術,將資訊準確地傳送到資訊平台,經過分析運算後與應用層內各個應用領域的系統銜接,來控制物體下一步的行動,下列敘述是各層的關鍵技術說明。

一、感測層關鍵技術

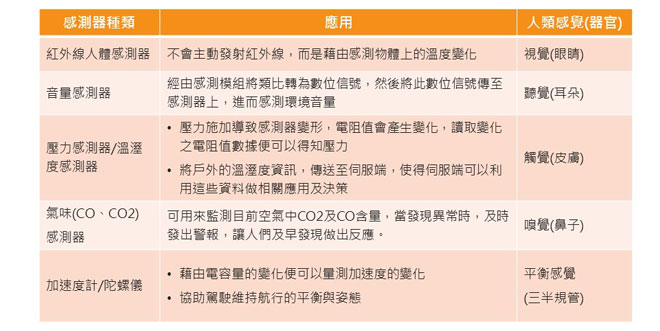

可分為「感測技術」與「辨識技術」,感測技術的應用是將感測器安裝於被感測的物件上,使被感測的物件具有感測環境變化或物體移動的能力,並將蒐集而來的資訊,經網路上傳至雲端平台。感測器的功能有如人體感覺器官般,即是偵測周遭環境的物理性變化,轉換成類比的電氣訊號,再將類比訊號轉數位訊號,以利後續電腦處理。主要感測器種類如下圖:

常見感測器種類

而辨識技術的應用,則有助於快速辨識物品的身份。如品項名稱、生產國別、製造日期及製造廠商。主要的辨識技術種類如下圖:

常見辨識技術種類

藉由感知層的感測與辨識兩大關鍵技術,即能蒐集被偵測物件在實體世界的重要資訊,如事件(Event)、時間(Time)與地點(Place)及狀態(Status)...等。

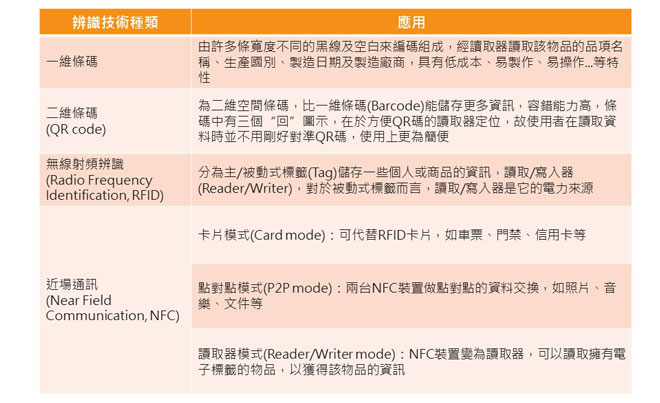

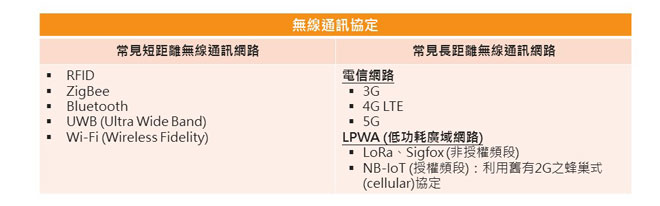

二、網路層的關鍵技術

包含各種不同通訊範圍及傳輸速率的無線通訊網路,可以區分為「短距離無線通訊網路」與「長距離無線通訊網路」,但無論何種通訊,其目的都是要連網路上雲端,下圖所示為無線通訊協定分類。

無線通訊協定分類

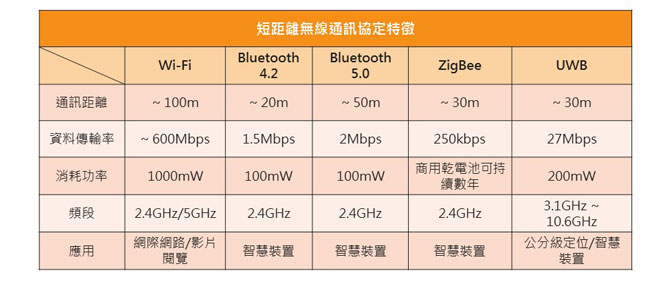

短距離無線通訊網路,亦可稱為區域網路,較具代表性的通訊技術有ZigBee、Bluetooth與Wi-Fi。這類技術的通訊速度快,一般而言Wi-Fi傳輸距離約100m、ZigBee為30m及Bluetooth 4.2 / 5.0分別為20m / 50m,由於傳輸範圍是屬於100m內,相當適合應用於工廠這類空間有限、存在大量須被控制裝置的場域。短距離無線通訊網路的優點是頻段穩定及通訊速度快,缺點是裝置消耗功率大,不過近年來裝置的電源設計上皆朝向低耗能的發展趨勢。而UWB(超寬頻技術)則因在室內/戶外場域使用時,須廣布指向性天線且須拉設乙太網路供電線(Power Over Ethernet,POE),其訊號傳輸易受金屬屏蔽物影響而導致訊號微弱,不適用於建造中之工地使用,在此不予討論。下圖是短距離無線通訊協定比較。

短距離無線通訊協定比較

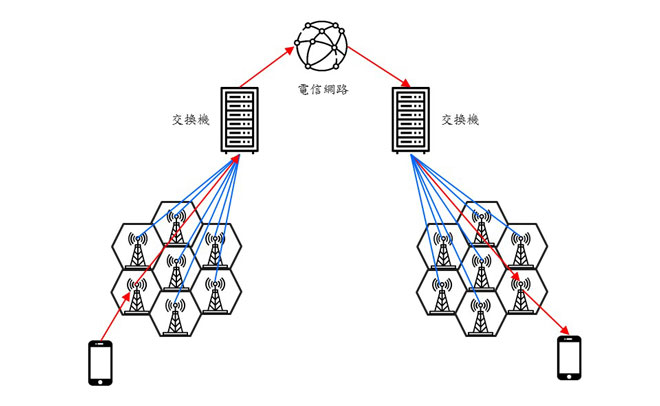

長距離無線通訊網路,亦可稱為外網,較具代表性的通訊技術有3G、4G LTE與近幾年在物聯網世界備受矚目的LPWA。先說明電信網路通訊技術,3G/4G LTE應該是大家耳熟能詳,是由基地台與手持設備所組成,使用者只要位於基地台通訊含蓋範圍內,便可進行語音或資料傳輸,其架構由底層至上層可分為三個階層(如下圖),行動電話→基地台→電信機房內之交換機。

電信網路架構

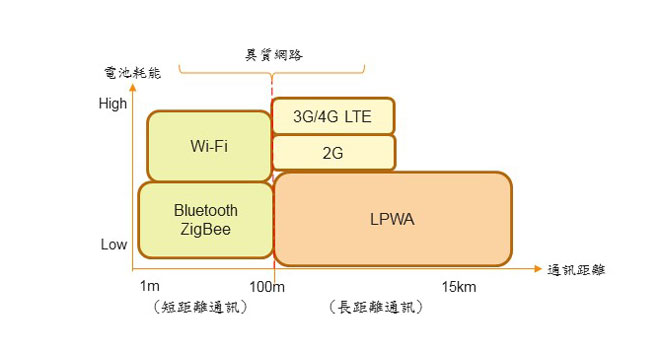

而近年盛行的5G(第五代通訊技術) 為下一代行動通訊網路技術,特性是低延遲(URLLC)、大頻寬(eMBB)與廣連結(mMTC),而衍生出的Open RAN技術,則可推廣至「企業專網」應用,而這是另一面向的討論,故本文就不深入探究電信網路通訊技術的演進,將重點放在對LPWA的認知。 因應物聯網市場持續地擴大,各種低耗能廣域網路(Low Power Wide Area, LPWA)陸續被開發出來,如LoRa、Sigfox與NB-IoT…等,共同的特色是通訊範圍可達數百公尺以上之長距離,具有高覆蓋(Deep/Wide Coverage)、低耗能(Low Power Consumption)和大連接(Massive Connections)等特性,下圖是長/短距離無線通訊距離與電池消耗之關聯。

長/短距離無線通訊距離與電池消耗之關聯

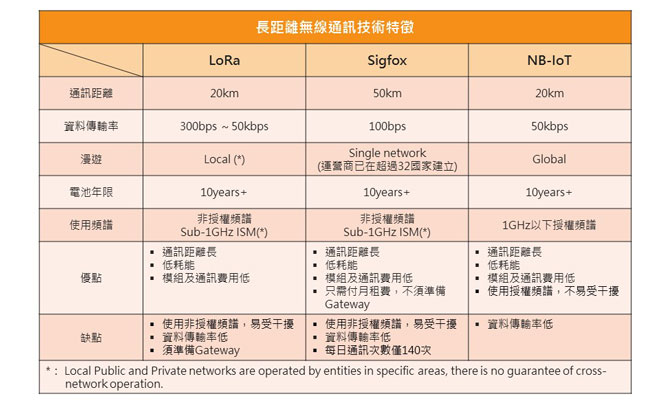

物聯網最重要的關鍵,是以低耗能長距離且持續傳輸少量數據,因此適合用在需大範圍監測環境、追蹤人/物位置、公用事業的智慧水/電錶資訊蒐集…等,下圖針對LoRa、Sigfox與NB-IoT…等通訊技術,進行比較整理。

長距離無線通訊協定比較

物聯網遭遇到的瓶頸是不同網路通訊技術之間無法溝通的問題,因此必須藉由異質網路(如上圖、長/短距離無線通訊距離與電池消耗之關聯)的整合技術,藉助異質閘道器的協助,整合多種無線通訊之協定,讓不同的無線通訊協定彼此溝通。舉例來說,在實際監測環境中所應用的短距離無線技術網路,如Wi-Fi、藍牙(Bluetooth)及ZigBee…等,須與長距離無線技術網路,如LoRa、Sigfox及NB-IoT…等彼此溝通,目前市面上的閘道器,多數會相容幾種的通訊技術(如Wi-Fi、Bluetooth及ZigBee),以確保彼此溝通無礙。

三、應用層的關鍵技術

應用層有兩種協定是在低耗能廣域網路(Low Power Wide Area, LPWA)中,逐漸成為主流,第一種是訊息佇列遙測傳輸(Message Queuing Telemetry Transport, MQTT),在TCP/IP協定上運作,是要確保能成功建立與接收端裝置的連接,傳輸協定(Transmission Control Protocol, TCP)可以提供穩定的控制,讓數據封包正確的依序傳送且到達目的地亦能重新組合,並能同時修正錯誤,接收完成後,順利的關閉連接,缺點是傳輸端與伺服器間交換大量數據封包,耗能增加。物聯網技術供應商多數皆採用此協定。 第二種是使用者資料包協定(User Datagram Protocol, UDP),不事先建立連接,也不確保數據封包是否能正確的依序傳送及成功被接收,因此,無法保證所有數據封包都被成功傳送與被完整接收,亦無法恢復丟失數據封包與偵測出重複數據封包,但好處是不須傳輸端與伺服器間交換大量數據封包,耗能降低。 而物聯網平台的建置,藉由感測層蒐集的資訊,透過網路層無線傳輸的技術,上傳至應用層的雲端平台,進行數據統計、分析且提供建議,以協助使用者做出正確的決策,平台型式可約略分為三類:雲端型、網路型與硬體型。 以上是對物聯網關鍵技術的基本觀念介紹,有助於理解下節說明的CTCI實際在工地導入物聯網(Internet of Things, IoT)技術的應用與實際的進展。

實現工地智慧化管理

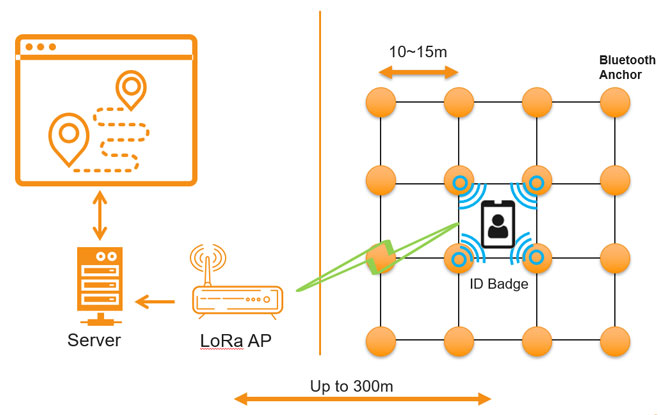

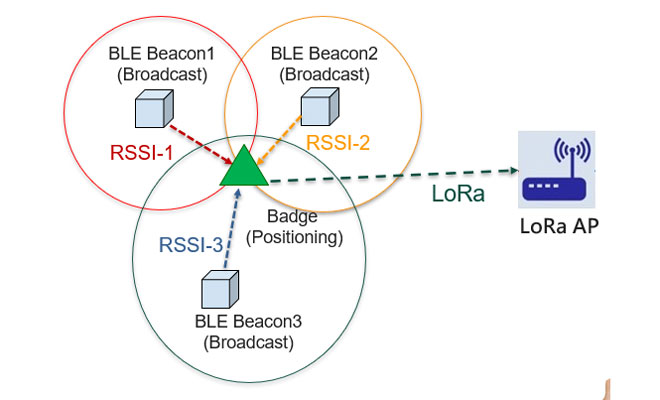

建造工地的現場施工作業中,人員進出、分佈及工作性質差異性頗大,現場工地人員的狀況需要隨時掌控,避免產生工安問題而延誤工期。工地人員定位系統利用人員隨身佩帶之定位識別證,配合定點藍牙信標發送之訊號為定位基準,透過無線電回傳定位資訊,可掌握人員的動態定位、建立電子圍籬、即時找尋特定人員、智慧考勤人數統計、工時統計、行為監測、發送求救訊號、歷史軌跡播放等管理功能,進而提高工地現場管理效能,維持工地現場人員秩序,使得現場施工能井然有序進行,真正達成智慧化管理。 為了實現工地智慧化管理,CTCI中鼎集團創研中心採用LPWA中LoRa的方案(長距離無線通訊網路)並搭配藍牙技術(短距離無線通訊網路),同時也建立了雲端平台,使用者可由平台上所提供之服務,獲取需要的資訊,以利管理工作之進行,並將此系統命名為Location Mapping System,以下簡稱為LMS。而本解決方案獲得公司的支持,已於工地進行平行測試,茲就測試內容說明如下。 本次平行測試是在欲進行人員定位的場域中,以間隔10米的方式布置藍牙信標,信標會不斷傳送包含信標編號的藍牙訊號。透過人員隨身攜帶的定位識別證,收集藍牙訊號的信標編號與其強度資訊(RSSI) ,並以LoRa (Long Range) 訊號傳送至在安裝在廠區中的基地台(Gateway)。基地台以4G方式將資料送到後台的定位系統伺服器,後台伺服器根據信標安裝時輸入的地理資料,得知信標位置(如下圖:系統架構)。藍牙訊號強度則用於推算藍牙信標與定位識別證可能的距離,知道多組信標位置與可能距離後,可根據三點定位法求出定位識別證在地圖上的位置(如下圖:定位原理)。

需要開發的相關應用程式則包括:

a) 透過後台資料API,擷取人員出入時間報表之程式 b) 將後台警報API發送之警報訊號,轉送為LINE 訊息之程式 c) 人員定位系統架構與定位原理如下圖。

系統架構

定位原理

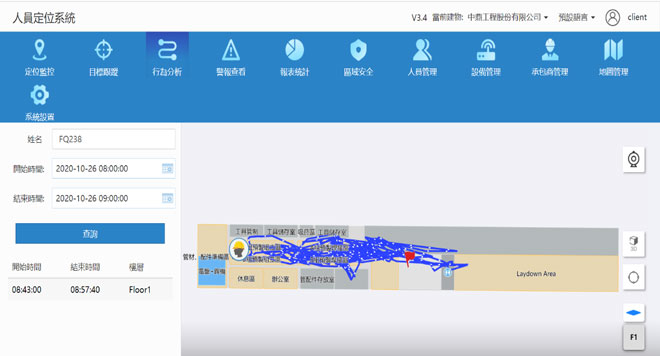

上述解決方案布置於工地後,經後續的測試、觀察、調校與驗證,已確定能即時掌握人員於場域中的位置,以科技實現區域管理及人員管理。根據系統提供之人員位置軌跡資料與工作區位置,可以建立出比打卡資料更精準的人員上下班時間表,避免忘記打卡造成的爭議。人員軌跡紀錄將提供未來大數據分析使用,進行工程進度與人力調度的最佳化,改善工程進度與人員工作效率。警報資訊可藉由手機LINE APP或網頁上的平台獲得,以符合工地現場實際運作需求。本次平行測試計畫,雲端服務平台的虛擬機器做為人員定位的後台伺服器,在其進行定位計算、軌跡紀錄、資料統計、網頁介面顯示等功能,網頁介面、人員定位系統使用介面可顯示各人員的即時位置,如下圖。

人員定位系統使用介面網頁

人員定位平台可查詢人員的歷史軌跡並顯示於網頁,方便分析人員工作狀況與行為安全評估,如下圖。

查詢人員的歷史軌跡

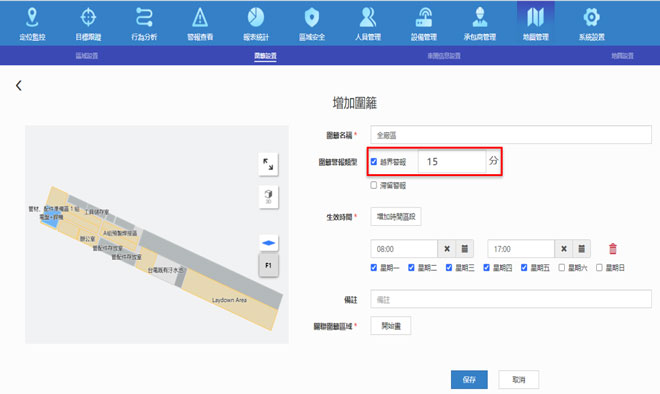

下圖頁面顯示藉由在特定區域設定數位圍籬,可在人員出現或離開該區時發出警示,以達成安全區或危險區人員管理。

設定警示範圍

下圖頁面則顯示可設定靜止警報的觸發時間,若靜止不動超過觸發時間後,即觸發警報,確保人員發生意外昏迷後仍能發出警報求救。

靜止警報功能

警報資訊可藉由手機LINE APP或網頁上的平台獲得,以符合工地現場實際運作需求,如下圖。

三種警報資訊以LINE訊息通知

藉助上述各項功能,我們在工地建立危險區域警戒範圍,可確保人員不會誤入而造成意外,提升工作安全性。而人員靜止警報與即時位置資訊功能,可在人員發生危險失去意識時,第一時間得知並前往其所在地進行緊急處置;若尚有意識,則可直接透過求救按鈕發出警報求救。目前此系統仍持續由本創研中心維運中,完善後將移交至各專案工地進行後續運用。

物聯網於工地可能之應用

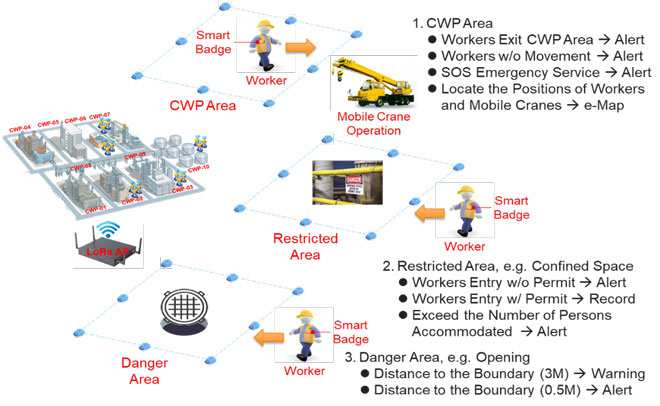

工地存在許多具危險性的設施,往往因人員的分心、疏忽而導致工安事件發生;這些不幸的意外,不論是當事者、家屬或公司而言皆不樂見。因此,將LMS導入到工地安全管理,應有其必要性。下圖是與建造部門人員討論後,所探討出的可行作法,例如:在工區地面有坑洞之處或正進行重件吊裝區域,布置藍牙信標於外圍,透過後端平台進行安全距離設定,形成有如電子圍籬般的管制區域;工地的人員則須配戴定位識別證,一旦闖入管制區域,即觸發管制區現場之告警聲光裝置,並將此觸發事件的相關訊息,發送至後端平台及管理人員行動裝置上。

LMS於工地其它可能之應用

結語

物聯網的無線網路之環境,具有著複雜性與多樣性,擁有不同的傳輸技術、異質無線通訊網路的互聯及感測器電池效能...等,相對於建造工地環境而言,亦有著高度的複雜性。這也意味著若要將IoT導入建造工地時,初期的整體無線通訊網路架構、工地環境的限制條件與使用單位需求功能,三者皆須進行通盤考量與縝密規畫,方能成功匹配,而現地的調查更是不可或缺的。 此外,本文只談到了典型的IoT作法,但近幾年IoT逐漸朝向5G + AIoT發展,即以典型IoT結合5G、AI、Edge及Cloud應用。典型的IoT是藉由感測器蒐集被監測人或物的變化,並初步運算轉成電氣訊號(Edge),利用無線電技術回傳後端平台(Local),比對標準值或行為模式,進行演算後再發送正確參數,修正該人或物的運作模式,呈現最適宜之行為,但尚缺少了AI、Edge與5G因子。而AIoT則是融入AI、Edge與5G後,便開始能獨立思考運算,甚至能低延遲地自行創造出解決問題的能力,自駕車技術便是一例。或許在不久的將來,不論是典型的IoT或AIoT技術皆能全面落實於工地的管理上,使現有在管理的滯礙難行之處,都能迎刃而解。